Au cours des siècles l’art de la pantomime ne s’est pas figé, il a seulement évolué selon les époques et les circonstances.

ETYMOLOGIE –

« Mime » est issu du latin mimus, que l’on traduit comme « acteur de bas étage », et du grec mimos, ou « imitateur, acteur, bouffon ».

Le terme « Pantomime » vient du latin pantomimus, « comédien qui s’exprime au moyen de gestes » et du grec pantomimos, « comédien qui joue sans le secours de la parole ». (Source : wikipédia)

Il est aisé de comprendre que la pantomime, ou le mime, est une forme d’art vivant qui base sa réflexion et ses actions sur la gestuelle, le corps, les expressions plutôt que la parole.

LA PANTOMIME ?

La pantomime ou par contraction le mime, sont des formes d’expression par gestes sans recours à la parole. Au théâtre, la pantomime constitue l’argument interprété par l’acteur en fonction d’une histoire dramatique ou de situations comiques. Lors de situations dramatiques on parlera plus précisément de mimodrame et pour les situations comiques nous parlerons de l’arlequinade, la pantomime sautante ou acrobatique.

LES ORIGINES ANTIQUES –

L’invention de ce langage corporel est attribué au poète grec Sophron de Syracuse (image, en bas) au Vème siècle mais il apparaîtrait que cette forme théâtrale aurait existée avant lui. Au départ, les mimes grecs se servaient du mime pour parodier et ridiculiser le comportement de leurs contemporains. De plus en plus de mimes de moins en moins talentueux transformèrent la caricature plaisante en une caricature grossière, déplacée. Il s’avérait alors nécessaire d’en relever l’esprit par la comédie de mœurs et par des situations ayant pour thème la tragédie ou la religion.

A Rome, sous la république, la parodie la plus exercée est la parodie des individus appartenant aux classes sociales supérieures, aisées. Mais il a fallu peu de temps pour que celle-ci se développe à l’expression de sentiments sous les traits du niais, de l’amoureux, de l’avare. La parodie servait aussi à la raillerie de personnes plus simples, populaires à l’époque comme l’athlète, le gladiateur, le guerrier, le poète. Pour échapper, sous l’empire, aux sanctions imposées par les autorités les mimes furent contraints d’abandonner l’usage de paroles et de commentaires. En cas de récidive cela pouvait aller jusqu’au bannissement.

Voici quelques exemples de sanctions ayant été infligées : Hylas fut fouetté, Pylade fut banni et pour finir la scène fut interdite aux mimes par Domitien.

UN LANGAGE EUROPEEN –

La pantomime, à travers la colonisation romaine, se répand alors dans les pays méditerranéens et d’Europe centrale. Des spectacles furent organisés pour des spectateurs aux langues multiples et différentes favorisant ainsi le développement d’un théâtre basé sur la gestuelle compris par tous. Un théâtre qui fait tomber les frontières. A la chute de l’empire, les mimes décident de reprendre leur liberté d’expression, sans prendre en considération le nouveau pouvoir en place. Ils animent fêtes populaires et foires, se mêlent aux pèlerinages et menacés par les autorités religieuses finissent par pratiquer de plus en plus difficilement leur profession.

Les thèmes d’inspiration des mimes devenaient de plus en plus pauvres et Charlemagne chassa de ses territoires les mimes accusés d’obscénité, plus tard les conciles les interdirent. L’art du mime subsiste au travers des troubadours pendant quelques siècles puis reprend toute son ampleur avec l’arrivée de comiques espagnols et italiens à la cour d’Henri III à la fin du XVIème siècle. C’est en arrivant en France, ignorant les finesses de la langue que ces comédiens s’adonnent au comique de gestes et d’attitudes pour s’exprimer. Les personnages qu’ils interprètent deviennent alors des héros : Arlequin (image), Polichinelle, Cassandre. Arlequin le plus connu donna son nom à une forme de pantomime appelée arlequinade sautante ou italienne, la Commedia dell’arte. Leurs successeurs se servirent de la parole pour définir sentiments et situations mais aussi afin de présenter leurs sauts et autres acrobaties. Grâce à leurs techniques de sauts et d’empoignades, ils gagnèrent les faveurs des pouvoirs publics et purent ainsi ouvrir des loges sur les foires parisiennes et théâtres d’acrobaties. Ce genre de spectacles subsista jusqu’à la révolution. Tandis que le premier rôle reste celui d’Arlequin, Pierrot devient celui des pantomimes-fééries aux décors et accessoires truqués, importées en Angleterre et dites pantomimes anglaises.

LA PANTOMIME ROMANTIQUE –

Aux alentours de 1800, on nomme mimes tous les imitateurs quels qu’ils soient, même les spectacles où le thème dominant est l’équitation prennent le nom de pantomimes équestres. En 1807, un décret napoléonien réglementa l’activité et l’exploitation des théâtres. Les théâtres dits d’acrobaties disparurent. En 1810, le Café d’Apollon obtint la permission de représenter des scènes à deux personnages mais où tout dialogue était interdit. Jusqu’en 1830, la pantomime est à son apogée avec Charles-François Mazurier (image à droite), Pitrot, Jean-Gaspard Deburau (gauche).

UN SPECTACLE MUSICAL –

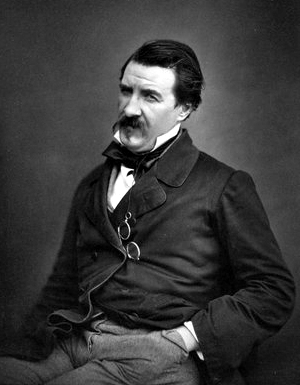

La pantomime pleine des exagérations romantiques est en déclin. Elle est peu à peu entraînée sur la voie du réalisme par des auteurs tels que Charles Bridault et Champfleury (image).

Deburau, en mauvaise santé s’éloigne de la scène mais son fils le succédant laisse aux arlequins le rôle principal des pantomimes. Tout cela suscite alors l’intérêt de compositeurs de musique, comme Offenbach, qui met en musique Arlequin barbier et Pierrot clown. Après avoir été acrobatique la pantomime devient musicale. En 1865, un décret institue la liberté des théâtres et permet ainsi à toutes les entreprises de représenter le genre dramatique de leur choix.

LES TEMPS MODERNES –

Entre les deux guerres mondiales, Etienne Decroux ouvre une école dans laquelle il réinstaure par la parodie, les sources émotionnelles de la pantomime romantique. Il enseigne alors, la technique du « mime corporel ». Des individus hantés par la peur, la joie, une course à bicyclette, une machine sont autant de thèmes qu’il suggère à travers les mouvements du corps.

Un de ses élèves, Marcel Marceau (image), le plus doué sans doute, invente avec le monomime et ses pantomimes de style un langage gestuel le rendant alors, mondialement célèbre. Il se produit sur les scènes du monde entier et sème tout autour de lui l’enthousiasme. Marcel Marceau décide de monter des compagnies de mimes interprétant des spectacles collectifs mais faute de salles de théâtre spécialisées il ne peut persévérer dans le domaine de la pantomime. Il atteindra alors la maîtrise du geste et de soi au travers de la parodie et du monomime.

Ce texte nous est proposé par Jessica Almansa – étudiante dans la section BTS secrétariat trilingue du LPO Algoud-Laffemas de Valence (26)

UNE APPROCHE DE L’HISTOIRE DU MIME

• GRECE : Chants, paroles et gestes.

• ROMAINS : CIRQUE → Jeux de gestes basés sur la structure antique, pantomimes sur la vie quotidienne pour faire passer les idées politiques. En 306 à Rome, il y avait 6000 pantomimes.

>> PUIS LE DECLIN : Chute de l’empire romain, attaques de l’église contre les comédiens, les mimes désertent les théâtres.

• XVe siècle : Gestuelle très présente dans les mystères.

• XVIe siècle : En 1550, la COMMEDIA DELL’ARTE arrive en France. Son jeu est basé sur le masque et la voix, gestuelle très précise.

• XVIIIe siècle : Redécouverte de la pantomime : entre 1700 et 1789, sur 11000 pièces jouées dans le monde, on trouve 600 pantomimes.

•1762 – 1789 : Boulevard du Temple à Paris, 350 pantomimes.

• 1813 : THEATRE DES FUNAMBULES A PARIS. Apogée de la pantomime en la personne de Jean-Gaspard DEBUREAU. Tout Paris vient voir ces pantomimes et son personnage de Pierrot.

• 1862 : Fermeture et destruction des funambules par HAUSSMANN. DEBUREAU a formé Louis ROUFFE (1849-1883), qui forme à son tour SEVERIN (1863-1930). Marseille devient capitale de la pantomime. Georges WAGUE (1884-1958) fut le dernier Pierrot. Les Pantomimes sont devenues du mot à geste, les mains et le visage expriment beaucoup.

• Fin XVIIIe et début XIXe siècle : Redécouverte du corps pour l’appliquer au théâtre : Jacques COPEAU, théâtre du Vieux Colombier (1923) : gymnastique, acrobatie, escrime … Etienne DECROUX devient élève, il rencontre BARRAULT et se livre aux ivresses du mime. Ils créent la « marche sur place » et travaillent de manière plus abstraite, le visage et les mains ont peu d’importance. DECROUX enseigne de 1957 à 1991, il forme les plus grands mimes du monde : MARCEAU (1923), élève de DECROUX, développe un personnage dans la lignée des Pierrots et reprend la tradition de la pantomime en 1947. Il a une école à Paris, il popularise une certaine forme de pantomime dans le monde entier, aujourd’hui mime et danse contemporaine sont très proches.

La pratique du mime est inscrite à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en France depuis 2017. La ville de Périgueux accueille chaque année le festival Mimos entièrement consacré aux arts du Mime et du Geste.